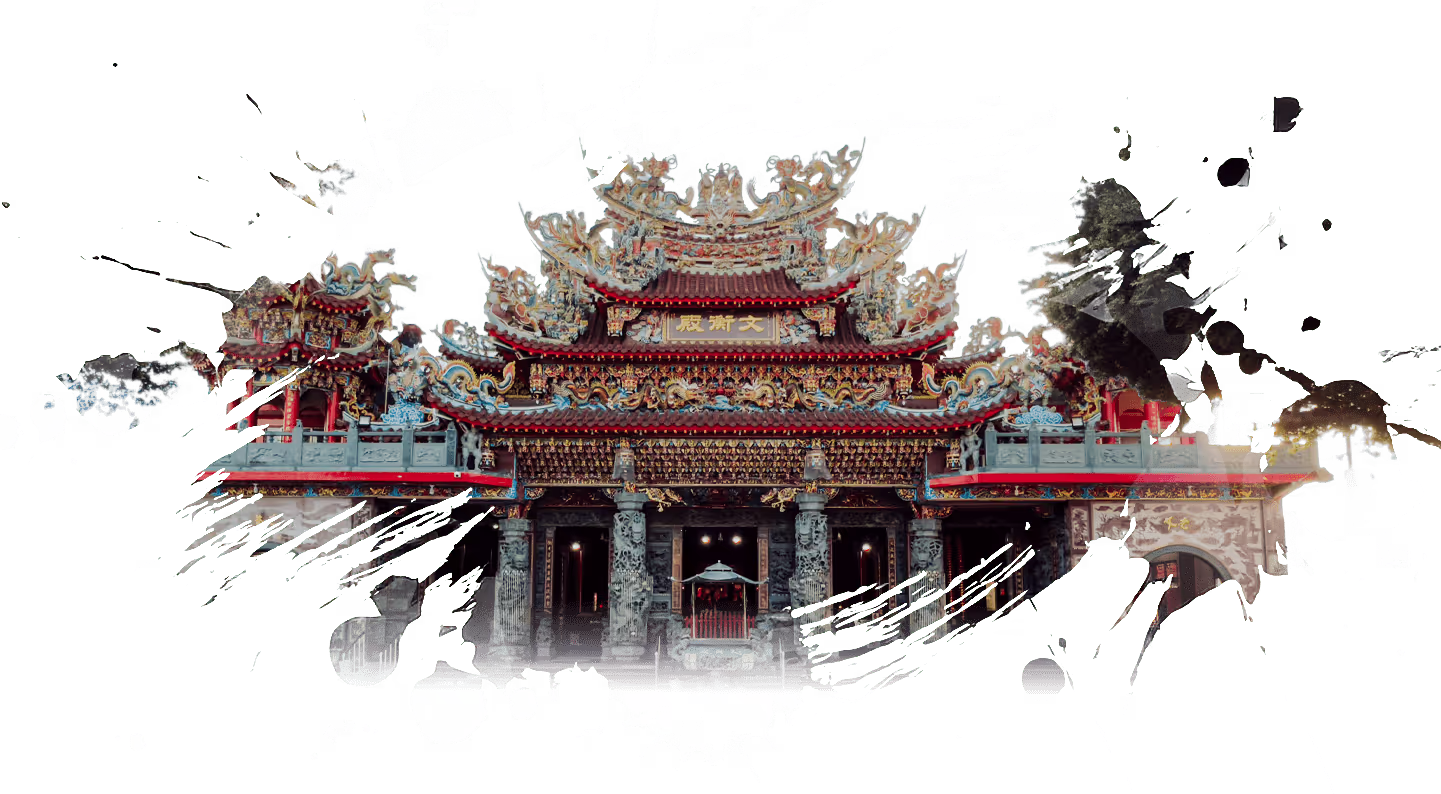

三百年香火不斷,見證地方歷史與信仰

明末清初,中國大陸沿海居民大量渡海來台開墾。為求神明庇佑,先民自祖籍福建泉州迎請關聖帝君神像來台奉祀。最初僅供奉於民家之中,隨著神威顯赫、香火鼎盛,地方鄉民遂於現今廟址合議建廟,構建一座坐北朝南的茅草廟宇。

當時廟前為漢人聚落,廟後則為平埔族麻豆社聚居地。至今文衡殿北側仍留有「番仔巷」之地名,見證當年族群共處的歷史。因創建年代久遠,文衡殿素有「麻豆地區古蹟廟宇第一」之稱。

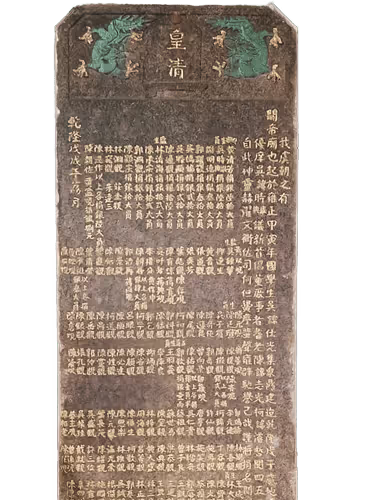

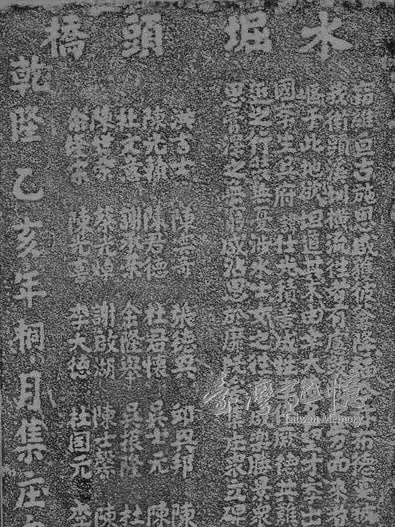

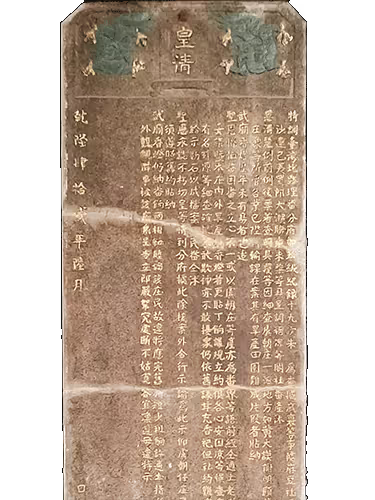

1734 年(清雍正十二年),該角國學生吳仕光感於廟貌簡陋,遂發起重建之議,地方鄉民紛紛響應。在眾人齊心協力下,終於完成建廟工程。當時廟前地區交通繁盛,鄰近水堀頭,為麻豆最熱鬧的街區之一,堪稱「車水馬龍、盛極一時」。

至 1868 年(同治七年),原廟建物歷久失修,頹損嚴重。時任董事陳春華等人發起全面重建,信眾熱烈響應,慷慨捐資,並將廟體坐向由原本「坐北朝南」改為「坐西朝東」,重建為一座典雅莊嚴的華南式廟宇「文衡殿」。

雖屢經修建,但因年代久遠,廟貌老舊,香火興旺亦造成空間擁擠。信眾認為無法彰顯關聖帝君神威,遂於 1992 年成立「重修委員會」,動土啟建,歷時三年餘完成現今廟貌。

.avif)